Cependant les mouvements d’opposition grandissent, des partis politiques tels que le MPLA (le Mouvement populaire de libération de l’Angola) un mouvement d’orientation marxiste, expression des métis et des citadins et l’UNPA sont créés en 1956. Le 4 février 1961 les membres du MPLA attaquent la prison de Luanda afin de libérer les prisonniers politiques et massacrent 2000 colons portugais. Les représailles de l’armée portugaise font 10 000 victimes dans la communauté noire et des centaines de milliers d’Angolais doivent fuir vers le Congo-Leopoldville. Cette "insurrection de Luanda" assimilée à une véritable prise "de la Bastille" déclenche la guerre d’indépendance.

Le Portugal est présent avec un contingent d’environ 200 000 hommes venus de métropole et des corps de colons volontaires. Trois groupes armés se constituent en face, le MPLA d’Agostinho Neto, le FNLA d’Holden Roberto soutenu par le Congo de Mobutu et les États-Unis, la Chine, Israël, la France, la Roumanie, et l’UNITA de Jonas Savimbi expression de l’ethnie Mbundu soutenue par les Etats-Unis..

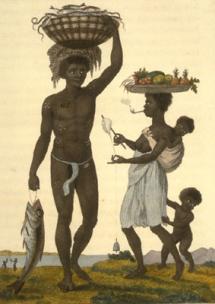

Le Portugal n’envisage alors pas du tout de décoloniser l’Angola mais de l’intégrer comme province. En effet ce Brésil avorté avait un rôle clé dans l’économie portugaise : fournir des devises fortes (diamant, pétrole), des matières premières bon marché pour l’industrie (coton, sucre,café, bois), la politique du président Salazar étant basée sur une substitution des importations. Il constituait également un réservoir de travailleurs forcés.

Dès 1962, le FNLA forme un gouvernement angolais en exil à Léopoldville et l’ONU condamne les massacres portugais et reconnaît le droit du peuple angolais à l’indépendance. Pour calmer les mouvements indépendantistes le Portugal abolit le travail forcé en 1962, et accepte d’investir plus d’argent en Angola. En effet l’effectif des enseignants quadruple entre 1961 et 1974. Cependant la plupart des élèves du secondaire étaient toujours blancs. La métropole offre la citoyenneté portugaise à tous les Angolais; si certain l’acceptent et émigrent aux Portugal à la recherche d’un meilleur niveau de vie, d’autres la rejettent par conviction nationaliste. Lisbonne chercha un soutien étranger en ouvrant sa colonie aux capitaux étrangers, l’exploitation du pétrole fut confiée aux entreprises française et américaines, celle du diamant aux belges (encore maître du Congo voisin) et aux sud-africains. Ceci marque un tournant dans l’histoire africaine, les puissances coloniales perdent petit à petit pied dans le continent mais pas seulement au profit des africains mais aussi de nouvelles puissances impériales.

Dès 1962, le FNLA forme un gouvernement angolais en exil à Léopoldville et l’ONU condamne les massacres portugais et reconnaît le droit du peuple angolais à l’indépendance. Pour calmer les mouvements indépendantistes le Portugal abolit le travail forcé en 1962, et accepte d’investir plus d’argent en Angola. En effet l’effectif des enseignants quadruple entre 1961 et 1974. Cependant la plupart des élèves du secondaire étaient toujours blancs. La métropole offre la citoyenneté portugaise à tous les Angolais; si certain l’acceptent et émigrent aux Portugal à la recherche d’un meilleur niveau de vie, d’autres la rejettent par conviction nationaliste. Lisbonne chercha un soutien étranger en ouvrant sa colonie aux capitaux étrangers, l’exploitation du pétrole fut confiée aux entreprises française et américaines, celle du diamant aux belges (encore maître du Congo voisin) et aux sud-africains. Ceci marque un tournant dans l’histoire africaine, les puissances coloniales perdent petit à petit pied dans le continent mais pas seulement au profit des africains mais aussi de nouvelles puissances impériales.

L’armée portugaise en action en Angola. Le Portugal impose alors un service militaire et envoie des centaines de milliers soldats pour tenir l’Angola ; 3300 soldats portugais mourront en 14 ans de guerre tandis que dans d’autres provinces d’outre-mer, au Mozambique et en Guinée, se déclenchent des guerres du même type. L’effort de guerre absorbera 40% du budget de l’état. Le Portugal devient pays d’émigration et devra faire venir de la main-d’œuvre africaine.

Le 25 avril 1974, un groupe de capitaines de l’armée portugaise, regroupés dans le Mouvement des Forces Armées, et qui avaient participé à la guerre coloniale, prend le pouvoir à Lisbonne, où ils sont amplement soutenus par la population et renversent le régime dictatorial de Marcelo Caetano. Cette révolution, connu sous le nom de Révolution des Oeillets, a permis la fin de la guerre coloniale entre le Portugal et ses colonies. En janvier 1975, les nouvelles autorités portugaises se réunissent avec les représentants des trois mouvements indépendantistes pour établir les paramètres du partage du pouvoir dans l’ex-colonie entre ces mouvements et l’indépendance de l’Angola.

Malgré les Accords de Alvor, la transition de l’Angola vers l’indépendance ne se fait pas de façon pacifique. Dans plusieurs quartiers de Luanda, les civils noirs commencent à s’en prendre aux colons, et les troupes des trois mouvements commencent à se battre les unes contre les autres pour le contrôle de la capitale. La ville sombre alors dans l’émeute et les pillages. Entre janvier et novembre 1975, les troupes portugaises repartent précipitamment vers Lisbonne, avec 300 000 colons dans ce qui fut l’un des plus grands ponts aériens au monde. Au cours de l’été 1975, le MPLA remporte la guerre des villes et expulse les deux autres mouvements (FNLA et UNITA) de la capitale et des principales villes.

Le 11 novembre 1975, jour convennu pour l’indépendance, les autorités portugaises descendent pour la dernière fois le drapeau Portugais du Palais du Gouverneur Civil et le soir même António Agostinho Neto proclame l’indépendance de la République Populaire d’Angola, au son des combats à quelques kilomètres de Luanda.

Commence alors la première guerre civile angolaise, qui débute en été 1975 et ne se termine qu’avec les Accords de Bicesse, le 31 mai 1991.